Das Thema scheint nicht nur von Interesse zu sein, sondern auch äußerst diffuse Vorstellungen auszulösen. Oft genug wird sogar schlicht Brennweite oder Öffnung ohne, oder mit kuriosem Bezug zueinander für irgendwelche Aussagen oder Empfehlungen hergenommen.

Ich versuche es wie immer ohne Rechnungen und Formeln (das können Andere besser), nur anhand von Beispielen.

Die Brennweite im Bezug zur Öffnung bestimmt das Öffnungsverhältnis und das ist ein entscheidendes Kriterium für ein Fernrohr.

100 mm Öffnung und 500 mm Brennweite gleich f/5. 500 geteilt durch 100 ist gleich 5.

100 mm Öffnung und 1000 mm Brennweite gleich f/10. 1000 geteilt durch 100 ist gleich 10.

Mehr Brennweite bedeutet auch, soweit man bei einfachen Konstruktionen von Refraktoren und Newtons bleibt, entsprechend mehr Baulänge, also mehr Gewicht, Hebel, Volumen. Trotzdem ist kürzer nicht automatisch besser.

Diese einfache Geometrierechnung zeigt auch, dass sich bei einem Öffnungsverhältnis von f/10 der Strahlenkegel, vom Fokuspunkt aus betrachtet, jeden Zentimeter um einen Millimeter aufweitet. Bei jedem Teleskop mit f/5, sind das schon 2 Millimeter, mit f/4 dann 2,5 mm und so weiter. Entsprechend dimensioniert, bzw. etwas größer, müssen dann die Bauteile des Okularauszugs oder auch Blenden und bei Spiegelteleskopen der Fangspiegel gewählt werden, um im vorgegebenen oder vorgesehenen Abstand auch den kompletten, vom Objektiv oder Hauptspiegel gelieferten Strahlenkegel passieren zu lassen, bzw einfangen und umlenken zu können.

In dem Punkt lohnt sich, gerade bei Billigangeboten, Nachmessen, Nachsehen oder auch nur grobes Abschätzen durchaus, denn recht häufig kommt dabei heraus, dass das Teleskop so wie es angeboten wird, gar nicht bestimmungsgemäß, geschweige denn gemäß der Bewerbung, funktionieren kann. Vignettierungen und sogar deutliche Öffnungsbeschneidungen sind hier, völlig unabhängig von der Teleskopbauart, an der Tagesordnung.

Das Öffnungsverhältnis bestimmt auch, wie groß das Stern- oder auch Airscheibchen, also der Kern einer unendlich großen Beugungsfigur, als die z.B. ein Stern, den man näherungsweise als Punktlichtquelle bezeichnen darf, im Brennpunkt abgebildet wird. Für den tieferen Einstieg in die Thematik, mit Formeln und Berechnungen, empfehle ich die Fachliteratur.

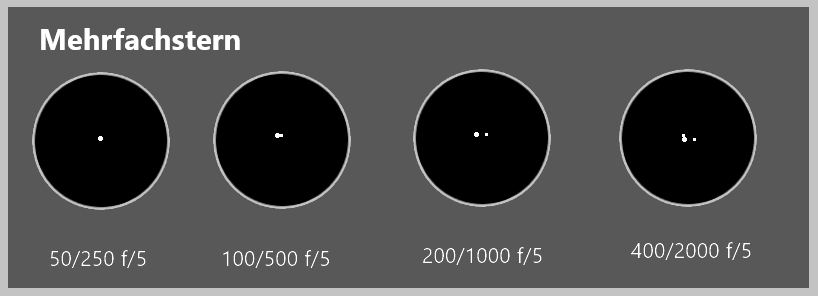

Das liegt also fest und bedeutet für die Praxis nichts anderes, als dass dieses Scheibchen bei einem Teleskop mit 100 mm Öffnung und 500 mm Brennweite, also 100/500 ist f/5, im Brennpunkt genau so groß ist wie bei 200 mm Öffnung und 1000 mm Brennweite, also 200/1000 mm, ebenfalls f/5.

Dennoch hat sich dabei viel geändert, denn der Abbildungsmaßstab ist größer, die Auflösung höher.

Beim 100/500er Teleskop kann z.B. ein weiteres kleines Sternscheibchen mit sehr geringem Abstand (Doppelsterne) innerhalb der Ausdehnung des Beugungsscheibchens liegen, welches bei doppelter Öffnung und Brennweite und damit bei höherer Auflösung/Vergrößerung so viel Abstand gewinnt, dass es als weitere Komponente abgebildet und sichtbar wird. Fortsetzung nach Belieben.

Bis hier hin funktioniert das ohne jede Nachvergrößerung durch Okulare, allein durch Skalierung der Öffnung bei gleichbleibendem Öffnungsverhältnis.

Bei flächigen Objekten summieren sich die überlagernden Beugungsscheibchen auf und da die Ausdehnung des Objekts, also seine Fläche mit mehr Brennweite größer dargestellt wird, passen mehr Beugungsscheibchen der selben Größe ohne Überlagerung hinein als bei einem kleineren Teleskop. Das (Detail) Auflösungsvermögen ist dadurch besser und die größere Fläche bleibt durch die höhere Lichtsammelleistung auch genau so hell wie die kleine.

Grundsätzlich zeigen also alle Teleskope gleicher Öffnung die gleichen Details, unabhängig vom Öffnungsverhältnis. Erst größere Öffnung bringt mehr, kleinere Öffnung weniger Details.

Unterschiede bei gleicher Öffnung ergeben sich durch die bauliche Umsetzung des jeweiligen Optikprinzips und resultierende Abbildungsfehler, also z.B. Obstruktion oder vermeidbare und unvermeidbare Aberrationen.

Auch sind z.B. Luftspalt Refraktoren mit kleinem Öffnungsverhältnis, in der Lage, den Strahlengang so im Fokus zusammenzuführen, dass man von farbreiner Abbildung sprechen kann. Das hat ein gewisser Herr Fraunhofer herausgefunden. Das Öffnungsverhältnis f/10 ist kleiner als f/5.

Eine halbwegs passable Korrektur des Farbfehlers funktioniert bei diesem Design allerdings nur bei f/10 bis f/20, je größer der Optikdurchmesser umso länger muss die Brennweite sein. Ein FH mit f/5 ist also kein (echter) Fraunhofer, auch nicht bei 50 mm Öffnung und Herr Fraunhofer würde sich bei der Benennung eines solchen Fernrohrs nach ihm im Grab umdrehen, wenn er könnte.

Mit besonderen Refraktorobjektiven und unter Einsatz besonderer Gläser für die Linsen kann man Refraktoren mit größerem Öffnungsverhältnis hin bekommen, die wenig bis gar keinen Farbfehler aufweisen, sie also kompakter und leichter montierbar bauen. Das sind dann die EDs und APOs. Bei kleinen Öffnungen geht f/6 schon recht gut aber wenn man so an die 90 oder 100 mm Öffnung ran will oder gar darüber hinaus, geht es gerne in Richtung F/8 oder kleiner.

Das erste Bild zeigt z.B. zwei Refraktoren gleicher Öffnung, ein mal in grün als Fraunhofer und darauf als ED, also ein Objektiv mit Sondergläsern in weiß. Der kurze weiße zeigt etwas weniger Farbfehler.

Wer da tiefer einsteigen will, muss noch zwischen Farblängs- und Farbquerfehler unterscheiden. Es gibt auch noch weitere Abbildungsfehler die mehr oder weniger gut korrigiert werden müssen und können. Astigmatismus und Koma sind nur zwei davon, aber wir wollen ja kein Buch schreiben.

Spiegelfernrohre, reine Spiegelsysteme, wie z.B. ein Newton, haben den Vorteil keinerlei Farbfehler einzuführen, da sie eben das Licht nur spiegeln und nicht durch Linsen brechen (Refraktion). Ein eventueller Farbfehler am Newton kommt also vom Okular.

Das (die) Koma ist hier allerdings nur über ein Koma korrigierendes Linsenelement vor dem Brennpunkt, also in einer Barlow, einem Korrektor oder in einem Okular mit eingerechneter Komakorrektur zu beseitigen.

Sie wird ab f/8, spätestens ab f/6 gut sichtbar, ab wann sie stört ist aber, wie beim Farbfehler von Linsenteleskopen, Geschmackssache.

Spiegelteleskope nach Newton sind deutlich günstiger und auch problemloser mit großer Öffnung zu bauen als Linsenteleskope und sie werden in aller Regel auch mit Öffnungsverhältnissen von f/4 bis F/8 versehen, was sie, gerade bei großen Öffnungen, überhaupt erst für eine breite Masse von Hobbyastronomen beherrschbar macht.

Ein 16 Zoll Newton (~0,4 Meter Öffnung) mit f/10 wäre mal schlappe 4 Meter lang (weil 4 Meter Brennweite). Da geht man doch lieber auf f/5 (2 Meter Brennweite) oder gar f/4 (1,6 Meter Brennweite), denn dann kann man noch auf dem Boden stehend zenitnah beobachten.

Der Problematik langer Bauweise und Hebel kann man übrigens mit Faltrefraktoren oder auch mit kathadioptrischen Spiegelteleskopen (SC, MAK pp) begegnen und so große Öffnung kompakter unterbringen. Bauartbedingt weisen SC und MAK allerdings trotz kürzerer Baulänge öffnungsbezogen meist eine längere Brennweite als entsprechende Newtons auf.

So weit, so gut.

Aus dem Verhältnis von Brennweite zu Öffnung ergeben sich für die Praxis weitere Parameter eines Teleskops:

Das maximal erreichbare Gesichtsfeld eines Teleskops mit 100 mm Öffnung und 600 mm Brennweite beträgt unter Verwendung von 2 Zoll Okularen (maximale Feldblende ca. 46 bis 48 mm) etwa 4,3 Grad, mit der gleichen Öffnung und 1000 mm Brennweite runde 2,5 Grad.

Ich bin bewusst nicht auf 100/500 mm gegangen, weil wir dann das Problem haben, dass es keine sinnvoll einsetzbaren 2 Zoll Okulare mit 46 mm Feldblende für ein f/5 Teleskop gibt, dazu später mehr.

Hat man nur 1 ¼ Zoll Okulare im Einsatz (max. 27 mm Feldblende) kommen wir für die beiden Beispielteleskope auf maximal 3 Grad bzw 1,5° Feld.

Im Anschluss bringe ich einige Grafiken, die anhand von bekannten und leicht erreichbaren Beobachtungsobjekten zeigen, wie sich die Unterschiede praktisch auswirken.

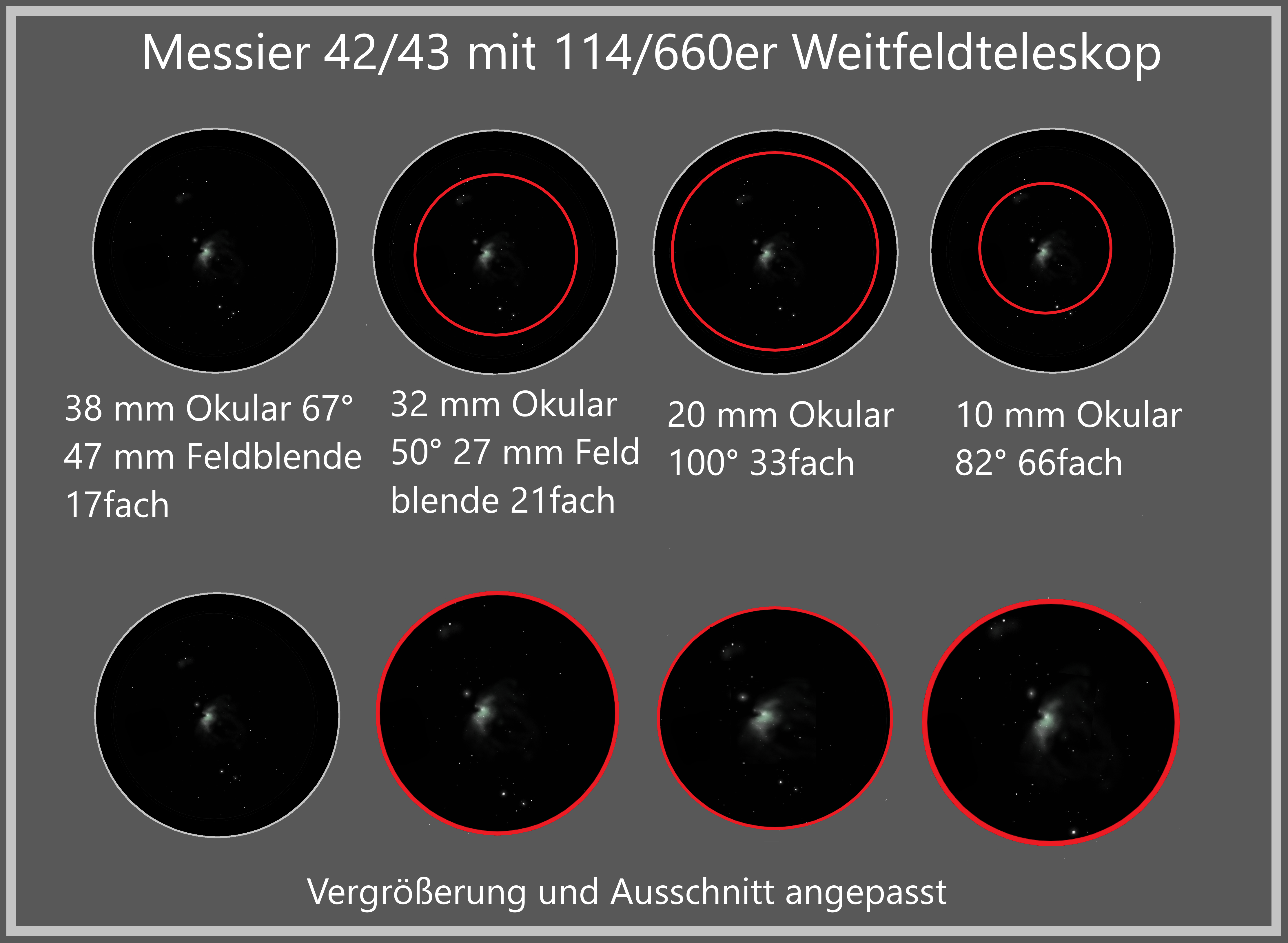

Oben ein 114/660er Newton, also kleine Öffnung (114 mm), wenig Brennweite (660 mm). Das könnte auch ein 130/650er oder ein 100/600er, 90/600er Teleskop sein. Mit solchen Brennweiten sind große Gesichtsfelder, bis 4° Feld, möglich. Die Auflösung und Vergrößerung ist öffnungsbedingt begrenzt. Bis 150 oder 200fach geht da in guter Qualität schon was, das ist aber hier nicht Hauptthema. Interessanter ist, das ein solches Teleskop im niedrigen Vergrößerungsbereich, also für Aufsuche, Übersicht und Milchstraßenspaziergänge mit langbrennweitigen Okularen und großer Feldblende ganz hervorragend geeignet sind. Beschränkt man sich hier auf 1 1/4 Zoll Zubehör mit der maximal möglichen Feldblende von 27 mm verschenkt man extrem viel Feld.

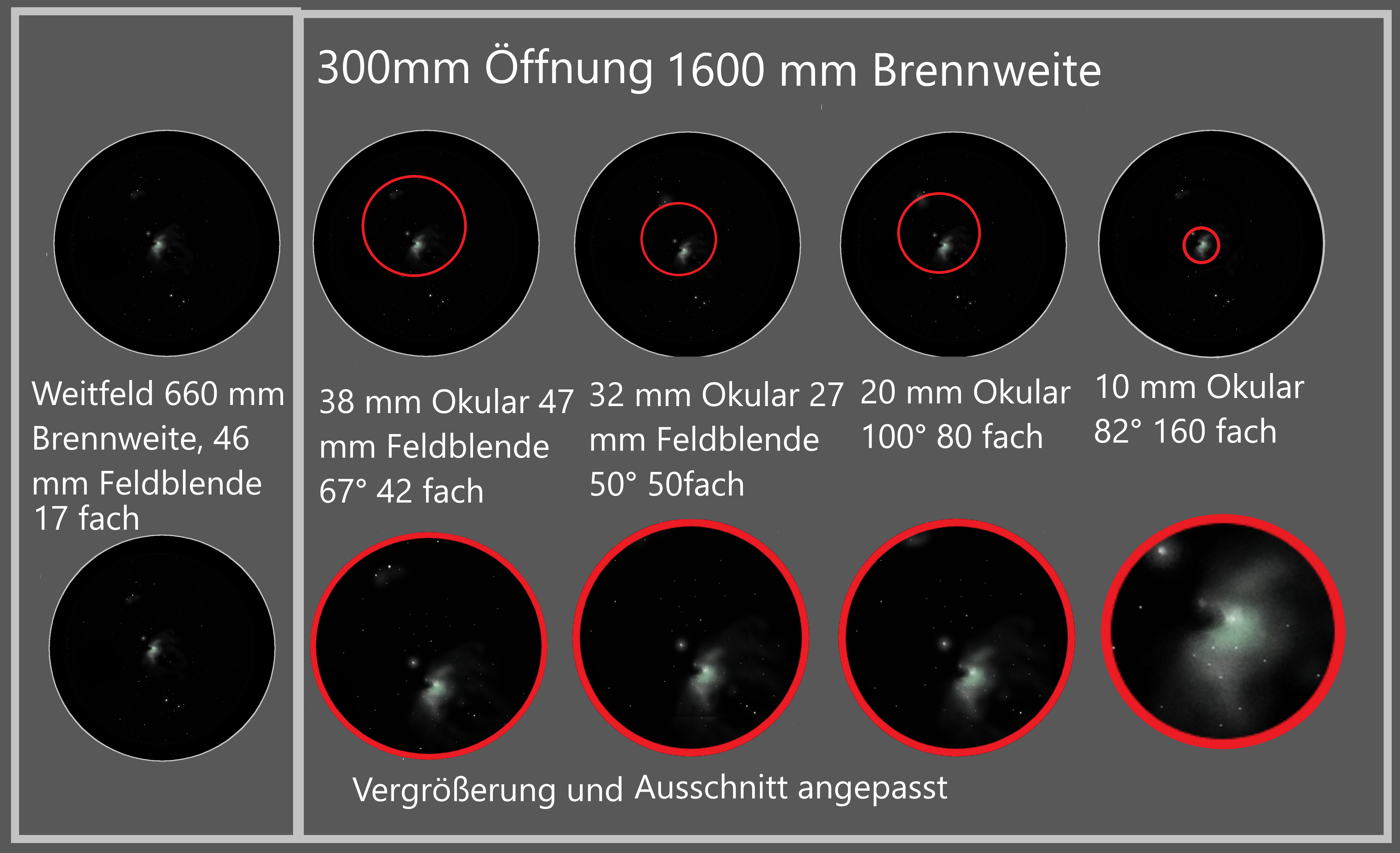

Auch wenn wir dem mal ein Teleskop mit 1600 mm Brennweite gegenüber stellen, zeigen sich deutliche Vorteile der Nutzung von 2 Zoll Zubehör. Das Feld eines 1 1/4 Zoll Okulars mit 32 mm Brennweite, welches die mögliche Feldblende voll nutzt, ist immer noch deutlich kleiner als das Feld eines weitwinkligen 20 mm Okulars, mit etwa 34 mm Feldblende. Auch sind wir mit 20 mm Okularbrennweite schon bei 80facher Vergrößerung, gegenüber 50fach mit dem 32er Plössl.

Erst unterhalb von 17/18 mm Okularbrennweite passen auch sehr weitwinklige Felder durch 27 mm oder weniger Feldblende.

Direkt wirkt sich das Öffnungsverhältnis auch auf die erreichbare Austrittspupille, die AP aus, denn auch hier machen uns die verfügbaren Okulare einen Strich durch die Rechnung, wenn wir sehr kleine Öffnungsverhältnisse haben.

An unserem 100/600er Teleskop erreichen wir 7 mm AP mit einem durchaus gängigen Okular mit 42 mm Brennweite. Am 100/1000er bräuchten wir für 7 mm AP allerdings schon 70 mm Okularbrennweite und das ist in 2 Zoll nicht sinnvoll zu bauen, also wird es auch nicht getan. Okulare mit 55 oder 56 mm Brennweite sind verfügbar und bringen runde 5,5 mm AP, allerdings mit bescheidenem Eigengesichtsfeld von 45 Grad.

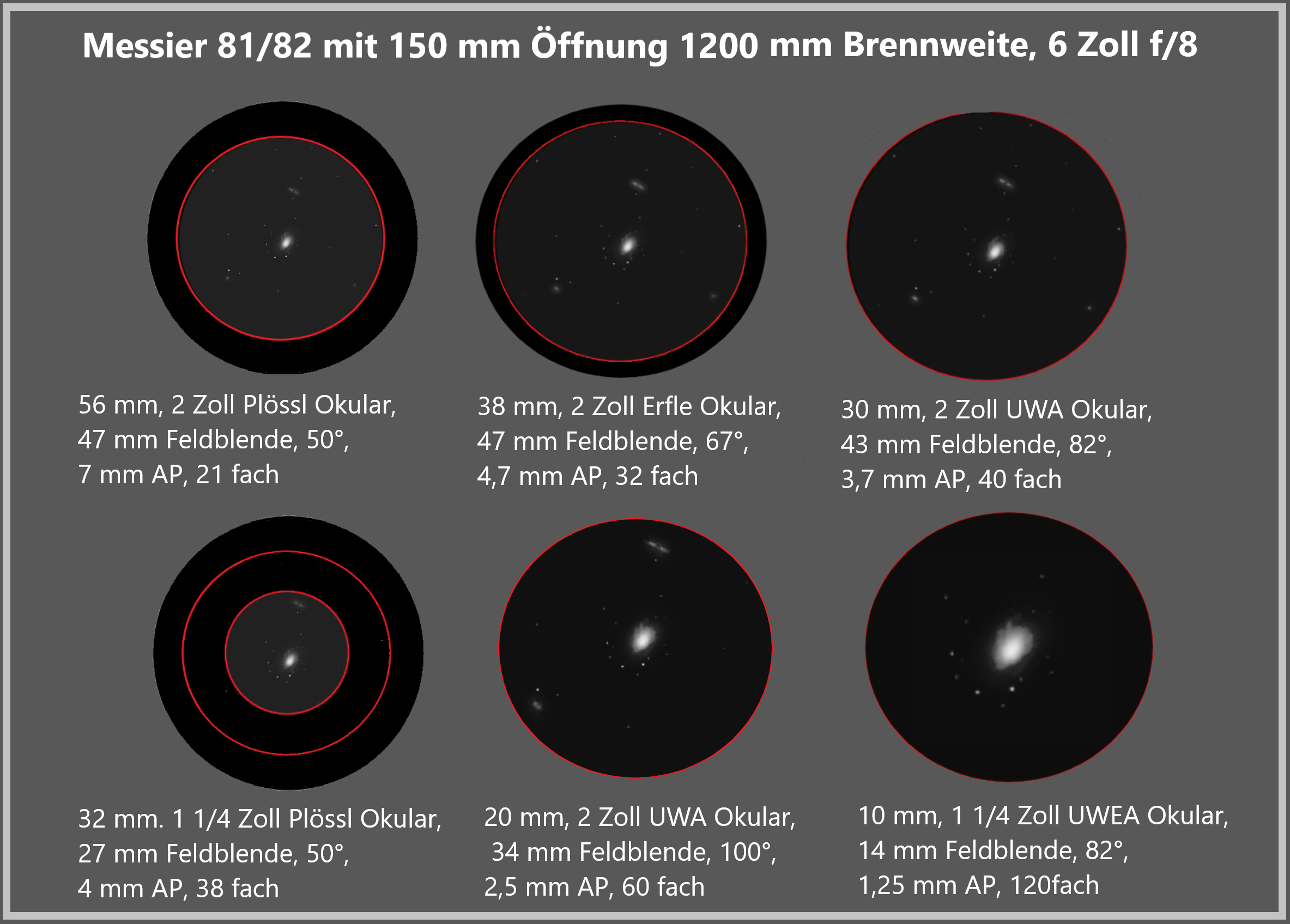

Unten nochmal das Beispiel eines Teleskops mit 1200 mm Breinnweite, hier der beliebte Dobson mit 150 mm Öffnung und f/8. Runde 1200 mm Brennweite liefern aber auch 8 Zoll f/6, 10 Zoll f/5 Dobsons und viele Refraktoren.

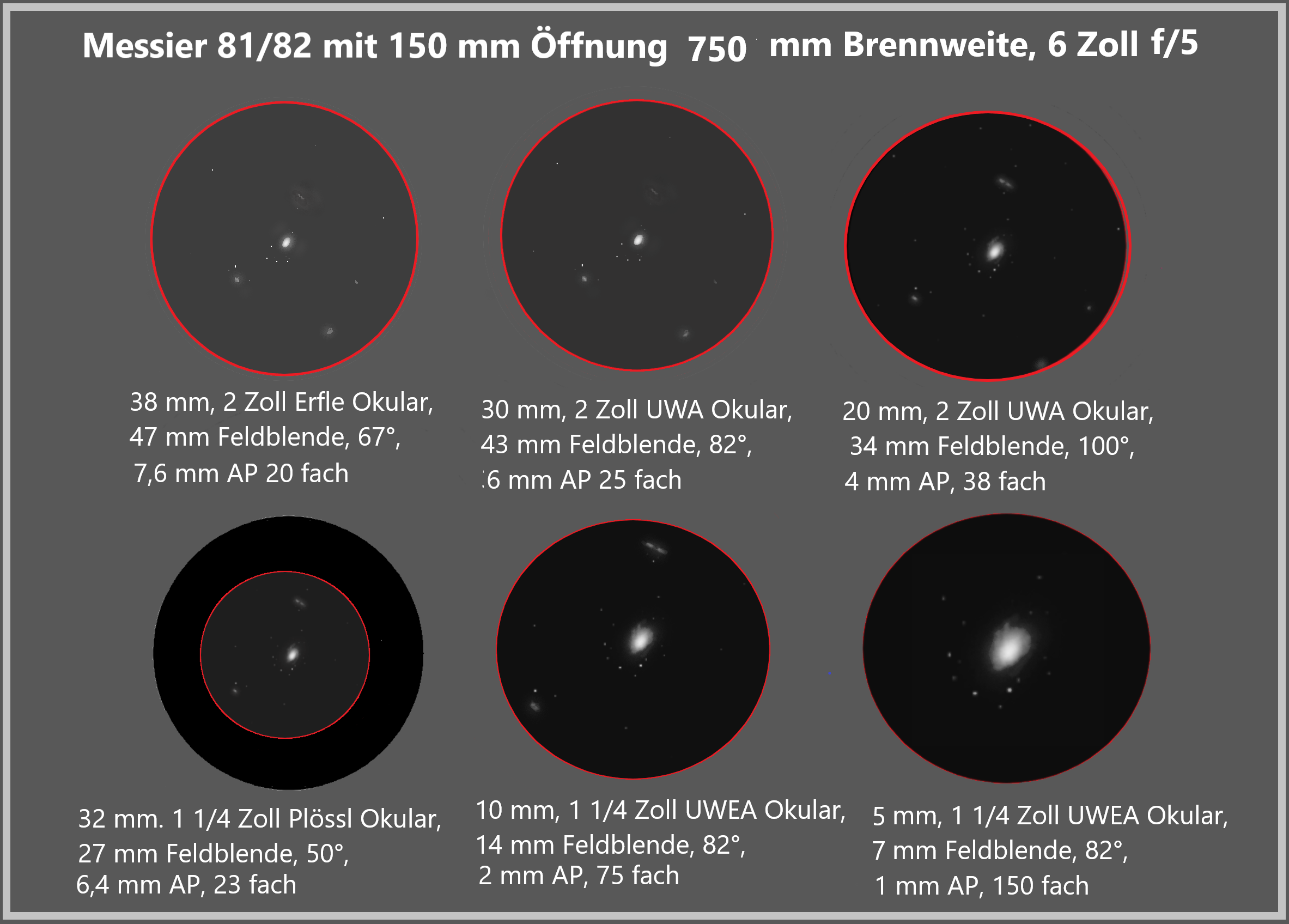

Und zum direkten Vergleich nochmal 150mm Öffnung mit "nur" 750 mm Brennweite, also f/5. Das sind ebenfalls recht gängige Werte, gerade bei günstigen Newtons, sowohl für parallaktische Aufstellung oder Azimutal als Dobson, bis hin zu GoTo.

Die letzten beiden Grafiken zeigen bei 6 mm Austrittspupille und mehr einen deutlich aufgehellten Hintergrund. Das ist leider ziemlich real, da unter unserem lichtverschmutzten Himmel genau das passiert. Erst ab 5 mm AP nach unten wird der Hintergrund dunkler und ab 4 mm AP nach unten richtig dunkel. Sehr gute Standorte wo man bereis mit über 5 mm AP einen schwarzen Himmelsgrund und damit verbunden hohen Objektkontrast, auch an schwächeren Objekten, im Okular sieht, sind extrem selten geworden. Galaxien leiden da teilweise sehr stark, während offene Sternhaufen, helle Kugelsternhaufen oder z.B. auch kleine, helle Planetarische Nebel, weniger betroffen sind. Viele Gasnebel kann man mit großer AP und einem passenden Schmalband-/Linienfilter aus dem Lichtsumpf holen.

Für die Praxis können wir zusammenfassend die schlichte Erkenntnis mitnehmen, dass ein Öffnungsverhältnis von f/8 oder größer (f/6 ist größer) zweckmäßig ist, wenn wir die maximal sinnvolle AP von 7 mm ohne besondere Klimmzüge und Hilfsmittel erreichen wollen. Ein solches Hilfsmittel ist ein Reducer (Brennweitenreduzierer) der aber ein zusätzliches Linsenelement im Strahlengang darstellt und als nachgeschaltetes Bauteil das mit der Ausgangsbrennweite des Teleskops maximal erreichbare Feld nicht entsprechend der Reduzierung beeinflusst.

Schon ab einem Öffnungsverhältnis von f/5 verabschieden wir uns dann von Okularen, die mit 2 Zoll Steckdurchmesser die volle Feldblende von 48 mm ausnutzen. Dies tut z.B. ein 41er Televue Panoptic, aber es liefert satte 8,5 mm AP und die wird kaum jemand erreichen, selbst bei vollständiger Dunkeladaption nicht. Schaut man da mit 7 mm AP hinein verschenkt man satt Öffnung, so einfach ist das. Daher sind auch 7 mm AP unter landläufig erreichbaren Bedingungen nur dann sinnvoll, wenn man ein Beobachtungstuch und eventuell noch Nebelfilter nutzt. Genaueres dazu gibt’s ja schon an anderer Stelle.

Ein anerkanntes Okular für größtmögliches Feld an f/5 ist z.B. das 31er Televue Nagler. Bei 6,2 mm AP wird ein Eigengesichtsfeld von 82° mit 42 mm Feldblende erreicht.

Ebenso wichtig wie Minimalvergrößerung mit großer AP für die Übersicht ist die kleine AP bis zur praktisch sinnvoll anwendbaren Maximalvergrößerung, die ja auch schon an anderer Stelle abgehandelt wurde.

Hier ist ein nicht allzu großes Öffnungsverhältnis durchaus ein Vorteil, denn man erreicht zum Beispiel sinnvolle Werte, die je nach Beobachtungsziel zwischen 1,0 mm und 0,5 mm AP (Doppelsterntrennung auf Beugungsscheibchen) liegen können, an f/10 mit deutlich langbrennweitigeren Okularen als an f/5.

Wenn wir beim Beispiel mit 100 mm Öffnung bleiben lägen wir dafür bei 1000 mm Fernrohrbrennweite zwischen 10 mm und 5 mm Okularbrennweite. Bei 500 mm Fernrohrbrennweite brauchen wir dafür schon ein 5 mm und ein 2,5 mm Okular.

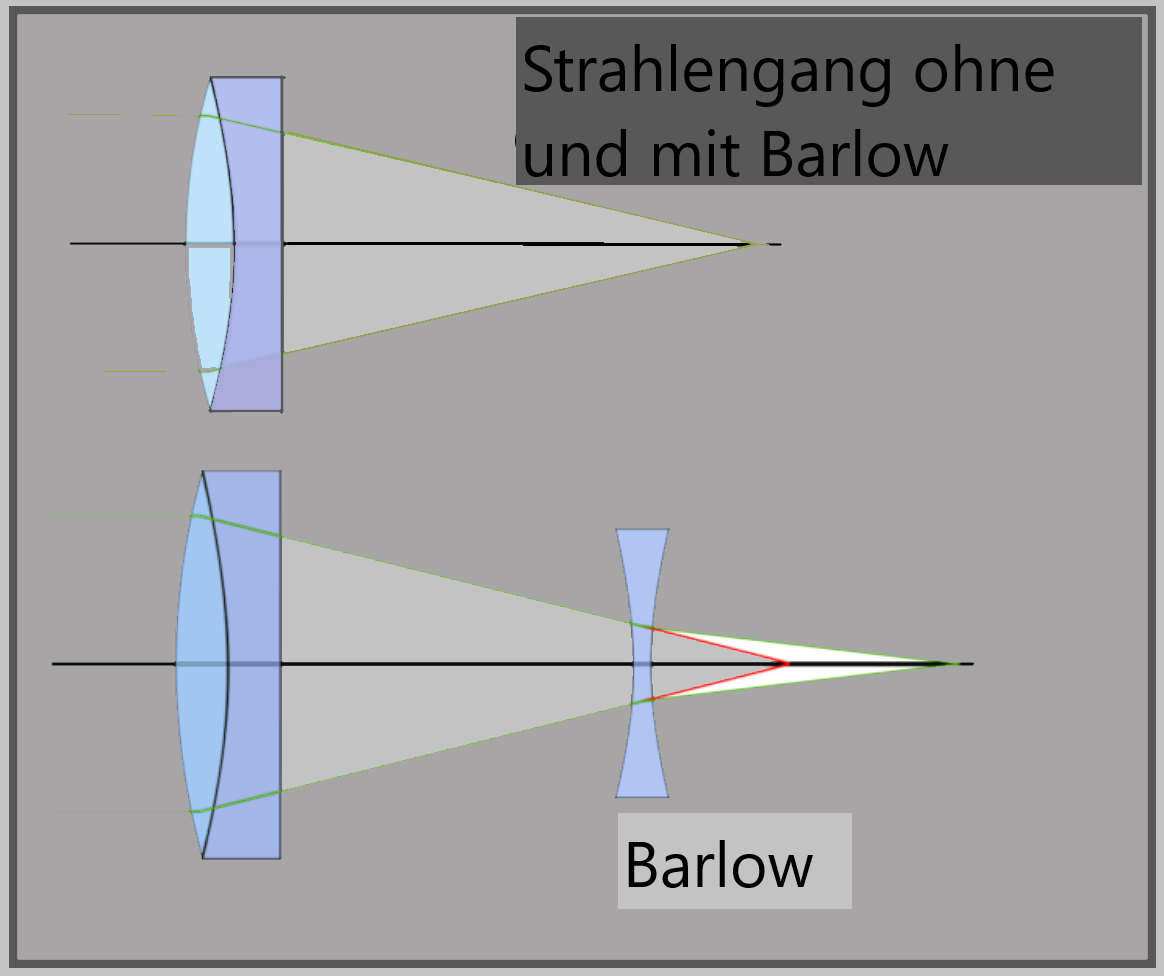

Hoch- und Höchstvergrößerung bei f/5 ist ohnehin nur am Newton spannend und hier bietet sich nun wirklich mal ein zusätzliches Linsenelement an, eine so genannte Barlow-Linse, die z.B. mit Faktor 2 die Brennweite schlicht verdoppelt, was bei den Okularen für den 100/500er wieder 10 mm und 5 mm Brennweite bedeutet.

Schon eine "normale" Barlow entspannt so das teleskopseitige Öffnungsverhältnis für das Okular, was i.d.R. ein größeres beugungsbegrenztes Feld zur Folge hat. Eine Koma korrigierende Barlow legt da noch mal eine Schippe drauf, weil sie das größte Abbildungsproblem eines Newtonteleskops, die Koma im Feld, beseitigt.

Auch spezielle Komakorrektoren für Newtons arbeiten in diese Richtung, wobei hier allerdings mit möglichst geringem Verlängerungsfaktor gerechnet wird, um eben Okularbrennweite und Gesichtsfeld wenig zu beeinflussen.

Grundsätzlich hat der Trend zu immer größeren Öffnungsverhältnissen und immer größeren Gesichtsfeldern im Bereich der Amateurteleskope bei den zugehörigen Okularen ohnehin dazu geführt, dass sehr viele Okulardesigns von vorne herein mit einer integrierten Barlow oder einer ähnlichen Negativgruppe gerechnet sind.

Diese Notwendigkeit lässt sich schon recht einfach begründen, wenn man sich bewusst macht, dass der von der Öffnung bis zum Brennpunkt entstehende Strahlenkegel bei größer werdendem Öffnungsverhältnis immer stumpfer werden. Das Licht aus den Randbereichen trifft also in einem immer stumpferen Winkel auf das Okular und das macht die Verarbeitung bei der Refraktion (Linsen) schwieriger. Als ob das nicht schon genug wäre soll auch noch ein möglichst großes Feld möglichst scharf abgebildet werden. Okulare die f/5 mit 65° Eigengesichtsfeld können, müssen also deutlich komplizierter sein als Solche die das an f/10 leisten sollen.

Im Bezug auf Refraktoren ist schon aufgefallen, dass große Öffnungsverhältnisse sich mit der Anforderung an Farbreinheit beißen. Selbst bei teuren APOs gibt es hier auch den schlichten Zusammenhang, dass mit der Öffnungsgröße auch die Brennweite im Verhältnis dazu länger werden muss. Es gibt keinen farbreinen 150 mm Refraktor mit f/6.

Beim Spiegelteleskop gibt es ebenfalls einen solchen Bezug, Allerdings ist es hier schwierig, kleine Öffnungen mit großem Öffnungsverhältnis und guter Abbildung aus Ausnutzung des größtmöglichen Feldes zu bauen. Dies ist durch die Notwendigkeit eines Fangspiegels begründet, den man für halbwegs einfach herzustellende Systeme sinnvoller Weise mitten im Strahlengang positionieren muss. Systeme wie Schiefspiegler/Clant sind schon recht komplizierte und ambitionierte Spezialteleskope und ich will sie daher hier nicht behandeln.

So ein Fangspiegel kann, wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, nicht beliebig klein ausfallen. Er muss den kompletten Strahlenkegel erfassen und durch den OAZ in den Brennpunkt leiten.

Zu große Obstruktion wirkt sich auf den Kontrast, gerade im Hochvergrößerungsbereich aus. Je kleiner ein Newton um so besser und genauer muss er berechnet werden. Ein Newton mit 100 mm Öffnung und 500 mm Brennweite müsste für gute visuelle Ausleuchtung bei deutlich über 30% Obstruktion liegen. Das wirkt sich zweifelsfrei negativ auf den Kontrast und damit auf die Erkennbarkeit feiner Details aus.

Um bezüglich der Möglichkeiten kleiner und gut gebauter Newtons nicht nur zu theoretisieren habe ich ja einen 114/660er Newton/Dobson gebaut.

Das bedeutet f/5,8 bei derzeit 28% Obstruktion und mit sehr respektabler Abbildungsleistung in allen Bereichen aber auch nahe an den Grenzen des sinnvoll Machbaren.

Zu kaufen gibt es so etwas nicht. Es bleibt aber der Rückgriff auf ein ganzes Arsenal mehr oder weniger brauchbarer Refraktoren oder eben ein Öffnungssprung auf gängige 6 Zoll Spiegelteleskope.

Interessant wird auch, wie weit der Öffnungshunger noch geht. 16 Zoll, 20 Zoll und auch noch deutlich größere Spiegel sind inzwischen durchaus verfügbar und f/4 ist in dieser Größenordnung schon Standard. Man sieht schon Öffnungsverhältnisse von f/3,7 oder gar f/3,2. Da geht m.E. nichts mehr ohne Komakorrektur und ein erstes Okular mit 3 Zoll Steckmaß für Hobbyastronomen ist bereits angekündigt oder in Serie gegangen. 3 Zoll Okularauszüge nutzen viele Amateurfotografen schon länger.

Bei den Linsenteleskopen ist es eigentlich schon länger Fakt, dass echte, lange Fraunhofer Refraktoren eher aus nostalgischen Gründen ein Nischendasein fristen, während die zu-kurz-FHs immer noch als Großfeldteleskope gehen, meist allerdings aus billigster Produktion.

Der Trend geht eindeutig zu ED und APO wobei die Begrifflichkeiten deutlich aufgeweicht werden. Mitentscheidend ist hierbei, dass (wie beim Newton) möglichst große Öffnungsverhältnisse erreicht werden sollen. Großes Feld mag ein visueller Nutzen sein, Restfarbfehler ist die Schattenseite. Die Zielgruppe dabei sind aber die Fotografen, denn ein größeres Öffnungsverhältnis erlaubt kürzere Belichtungszeiten fürs gleiche Ergebnis.

Es gilt für die Linse wie für den Spiegel, dass gegebene Öffnung von der Übersicht bis zur Höchstvergrößerung nur auszunutzen ist, wenn die Qualität stimmt. Je größer das Öffnungsverhältnis ist, umso höher liegen auch die Hürden für die erforderliche mechanische und optische Qualität.