Der 3D Drucker ist inzwischen für viele Hobbyastronomen ein beinahe unverzichtbares Hilfsmittel, um günstig Bauteile herzustellen oder herstellen zu lassen, die ansonsten kaum zu beschaffen sind und/oder zu teuer erscheinen.

Wer selbst keinen Drucker hat kennt jemanden oder kann auch im Internet auf angebotene Leistungen zurückgreifen, egal ob es um ein Zahnrad, eine Halterung, Rohrschellen, einen Sonnensucher, ein ganzes Mini-Teleskop oder, wie in meinem Fall, um einen 2 Zoll Okuklarauszug geht.

Meinem Astrokollegen Dennis, der schon länger im 3D-Druck fit ist, fiel diese Anleitung auf und sie erschien uns sofort geeignet für unsere Bedürfnisse.

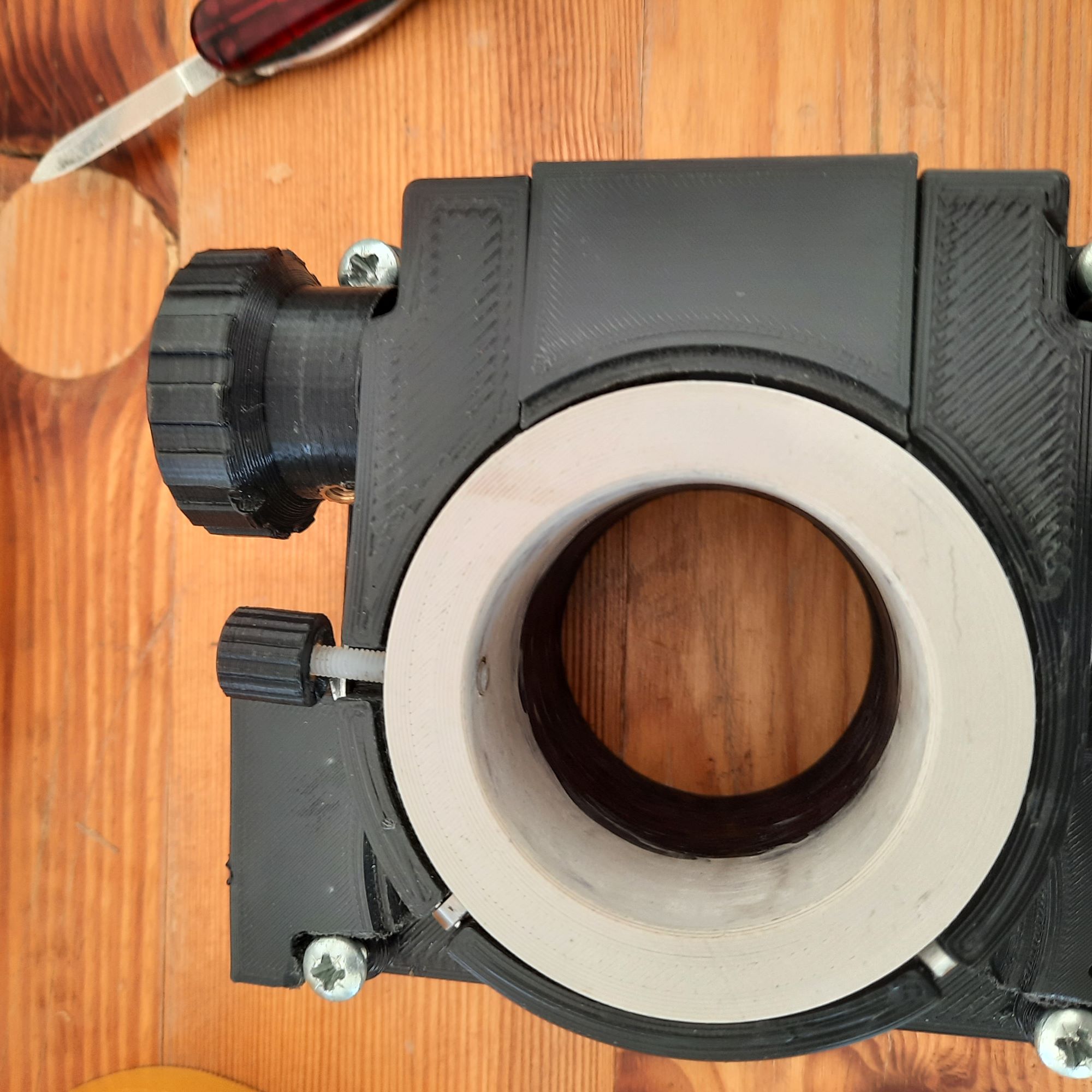

Die Möglichkeit 2 Zoll Okulare aufzunehmen, das geringe Gewicht und die geringe Bauhöhe von nur 40 mm über Tubus lassen den Okularauzug auch für kleine, visuell ausgelegte Newtons ideal erscheinen. Man kann, bei dieser geringen Bauhöhe, auf kleinere Fangspiegel zurückgreifen, als bei den gängigen Auszügen mit mindestens 70 mm Bauhöhe. So verringert sich bei der Konfiguration eines 130/650er Newtons und ungefähr gleicher Ausleuchtung der erforderliche Fangspiegeldurchmesser von 43 mm auf 38 mm (33% zu 28%), man kommt also problemlos unter die visuell sehr relavante 30% Marke.

Interessenten sollten das bis zu Ende lesen, denn es gibt durchaus Probleme die gelöst werden wollen und derzeit liegt das Projekt auf Eis.

Die Einzelteile wurden von Dennis gedruckt, die Teile aus der Zubehörliste (Wellen, Schrauben, Kugellager, Gewindebuchsen pp) bestellt. Ich befasste mich mit dem Zusammenbau.

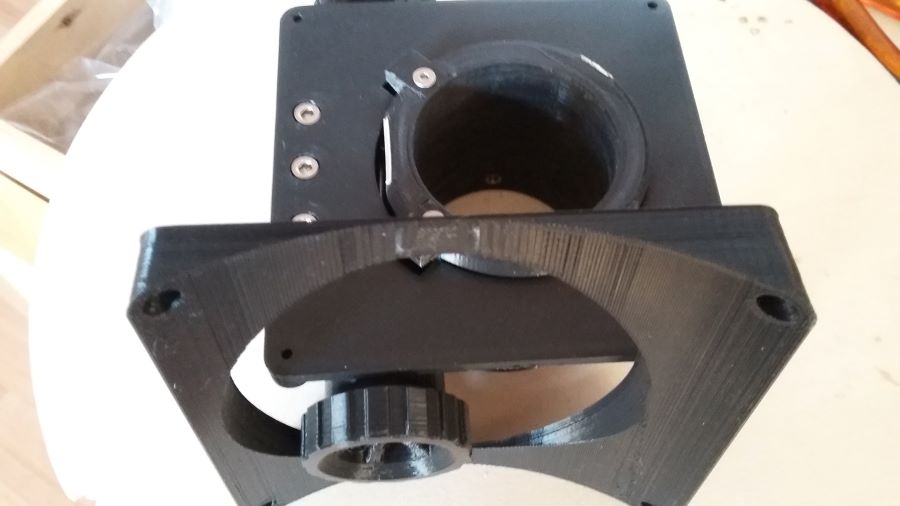

Im Bild sind die Teile schon versäubert, also von kleinen, beim Druck unumgänglichen Überständen befreit. Auch sind die Blechstreifen als Lauffläche für die vier Kugellager und die Antriebswelle schon eingeklebt.

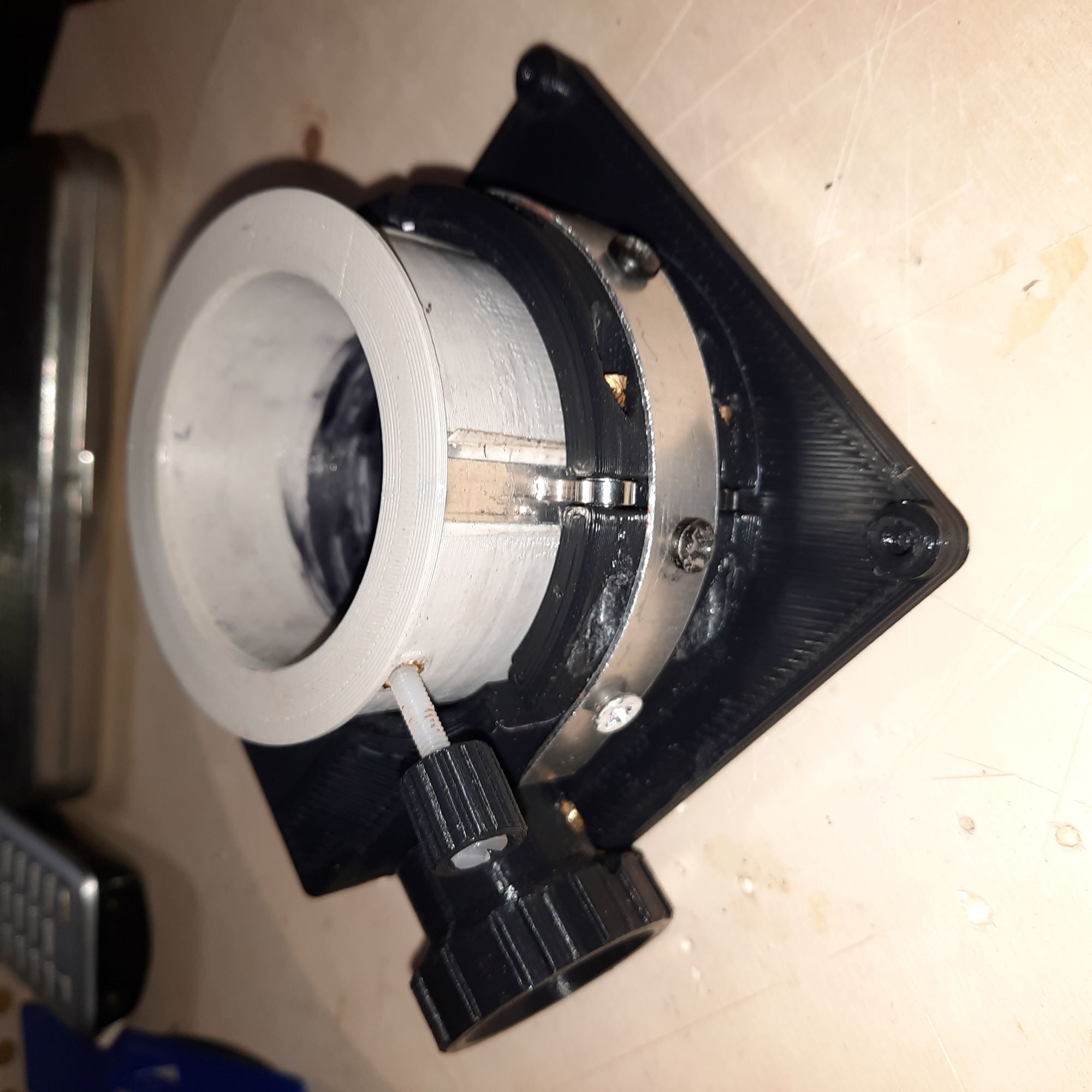

Wir haben die Variante für 1 mm Alublech auf doppelseitigem Klebeband gewählt. Ob noch eine andere Verklebung und/oder auch Edelstahlbleche erforderlich werden, zeigt sich erst in längerem Gebrauch. Das ist an der Stelle beliebig und schnell austauchbar.

Ein Teil der Gewindehülsen, Schrauben und anderer Kleinteile ist im zweiten Bild zu sehen.

Das ist alles locker mit haushaltsüblichem Handwerkzeug, also Feile, Schmirgel-/Sandpapier, Blechschere, Cuttermesser zu machen.

An meinen (eigentlich ungeeigneten) Lötkolben habe ich eine Spitze aus einer Poppniete gebastelt, da stecke ich die Gewindebuchsen auf und kann sie heiß in die vorgesehenen Löcher einpressen/-schmoren.

Die Kugellager werden in die Basis geschraubt, die Welle eingeschoben, dann kann das Auszugsrohr eingesetzt werden. Eine Basis mit passendem Radius für den 6 Zoll Tubus ist im Bild zu sehen, es geht auch einfacher, am 114er habe ich Dreiecksleisten verwendet.

Was ich oben anhand von einigen eigenen Bildern zeige und beschreibe ist in der sehr guten Anleitung ausführlich enthalten und erklärt.

Der Okularauszug funktionierte problemlos und auch mit schwerem, ausladendem Zubehör. Mein Binoansatz. bringt es mit zwei Okularen locker auf 900 bis 950 Gramm und 170 mm Länge über dem Okularauszug, das steckt er klaglos weg.

Ein Problem ergab sich dann auf einem Teleskoptreffen, als das Teleskop im geschlossenen Zelt, in der prallen Sonne, sehr heißen Temperaturen ausgesetzt war. Da herrschten locker über 60 Grad, mit der Folge, dass der Okularauszug sich verformte. Genauer gesagt passte sich das nach den Crayford-Prinzip zwischen Laufrollen und Fokussierwelle eingespannte Auszugsrohr an. Es gab den Druck nach und rutschte nun durch. Die Spannung ließ sich durch Anziehen der Einstellschrauben wieder herstellen, aber das Rohr war nun ein Ei und die Okulare klemmten schon beim Einstecken. Auch das ließ sich durch Nachschleifen beheben, ist aber natürlich kein Dauerzustand.

Dennis probierte einige Materialien aus. Nun ist wohl ein druckbarer ABS-Kunststoff gefunden, der zumindest höherere Temperaturen aushält, ohne sich so stark zu verziehen.

Tests bis hier hin verliefen durchweg positiv, dennoch muss man darauf achten, dass man das Teleskop nicht unbedingt Backofentemperaturen aussetzt.

Wir werden wohl auf lange Sicht vom Crayfordprinzip auf Zahnstange wechseln. Dieses Prinzip benötigt keinen Anpressdruck sondern lediglich etwas Reibung.

Die Probleme kamen wieder, denn was nutzt ein relativ formstabiles Rohr, wenn sich das Gehäuse aus dem anderen Material dann, dem Druck nachgebend, entsprechend mehr verzieht.

Meine neueste, wohl letzte Variante, ist nun mit einem Metallkragen versehen.

Bis jetzt tut er was er soll, mal schauen was der Lanzeiteinsatz bringt.

Die Box im Bild ist eigentlich für 8-10 Zöller vorgesehen. Der neu konstruierte kleine 6 Zoll f/6 im KG Rohr sieht etwas verloren darin aus und ist auch nur für Testzwecke so montiert. Er wird wohl sehr bald seine eigene Box bekommen.

Nachdem auch die Metallklammer die Verformung des Okularauszugs nicht verhinderte, habe ich das Projekt zunächst mal aufgegeben und bei meinem letzten Projekt einen stark modifizierten, noch 60 mm hoch bauenden Skywatcher OAZ angebracht. Ich habe ihn im überdimensionierten Tubus tiefer gelegt, sodass er nur 45 mm hoch baut.

Zwei gedruckte Auszüge tun noch im 150/739er und im 114/660er ihren Dienst. Nachdem sie mehrfach nachgearbeitet und ausgeschliffen wurden bleiben sie gut funktionsfähig und ich passe auf, dass sie in der prallen Sonne oder in einem Zelt nicht zu heiß werden. Ansonsten warte, bis mal ein weniger komplizierter Okularauszug druckreif ist. Die Verwendung einer Zahnstange und dickere Wandungen sollten besser funktionieren.

Mit Update vom Herbst/Winter 2023 habe ich mich beim Bau eines Dobsons mal ganz von Okularauszug abgewandt. Meinen 8 Zoll Vierkant Dobson habe ich mit einem Schiebefokussierer ausgestattet.